martes, 27 de setembro de 2011

martes, 20 de setembro de 2011

martes, 13 de setembro de 2011

O 11-S e Adictos a la guerra, de Joel Andreas

Durante as últimas décadas, o custo verdadeiro das guerras que EE UU librou no estranxeiro permaneceu na súa maior parte oculto. Pagamos as facturas militares pero poucos americanos morreron. A morte e a destrución sempre se producían no estranxeiro. Iso cambiou o 11 de setembro.

“Será unha batalla do ben contra o mal. Esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo durará algún tempo” (G. W. Bush, 12 e 16 de setembro do 2001)

Estes parágrafos sobre o 11-S podémolos ler no libro ilustrado Adictos a la guerra, de Joel Andreas (sociólogo e profesor da Universidade de Baltimore, cunha longa traxectoria de compromiso e loita), publicada por Astiberri no 2004. Nel faise unha crítica crúa e documentada do sistema, respondendo con claridade e profusión de datos á pregunta do subtítulo: Por que EE UU está enganchado al militarismo?

O libro, en branco e negro, combina o debuxo coa fotografía. Unha nai e seu fillo cuestiónanse que se fai cos impostos, xa que no colexio do rapaz non teñen nin para mercar papel hixiénico. A resposta é que, no ano 2004, os gastos militares supuñan o 51% do orzamento federal. A seguinte pregunta que se fan é: por que EE UU sempre está en guerra? Para contestar nai e fillo (acompañados sempre polo esqueleto da morte) guíannos pola historia, desde o xenocidio dos indíxenas no século XIX ata as invasións de Afganistán e Iraq, e explícannos que empresas e persoas se benefician da guerra.

A pesar de que o texto abafa á imaxe en moitas páxinas, a lectura é fluída e xunto con Una historia popular del Imperio Americano, constitúen dous recursos excelentes, alternativos na forma e no fondo, para ensinar e aprender a verdadeira historia da potencia que aínda domina o mundo. Un dos aspectos do libro que máis me sorprendeu e gustou foi a inclusión dun capítulo 8 Resistir al militarismo e o capítulo final elocuentemente titulado El capítulo siguiente ¡No te quedes cruzado de brazos! cunha ampla relación de grupos e asociacións pacifistas coas que se pode colaborar contra a guerra. Como dixo Howard Zinn: ‘Adictos a la guerra é un retrato enxeñoso e devastador da política militar dos EE UU, un bo exemplo da arte ao servizo da sociedade’.

O libro tivo un gran éxito, o cal desmente a simplificada visión de EE UU, ao que moitas veces confundimos co Tea Party, como un país conservador, reaccionario e monolítico. Moita xente, como Andreas, loita contra esa terrorífica adición que é a guerra. Os argumentos que se utilizan son válidos tamén para outros países como España, nos que en plena crise recórtase en servizos básicos e mantéñense misións militares inmorais e carísimas sen que os medios se fagan eco das voces en contra. Por que ocorre isto? A resposta, no libro.

luns, 13 de xuño de 2011

Mulleres de Misrata (Libia) ao pé dun edificio bombardeado, Rodrigo ABD

Que contraste! Semella unha montaxe. En primeiro plano nenas e mozas pasean, saúdanse, sorrín, mesmo tiran fotos. Ao fondo a desolación dos bombardeos, edificios negros e destruídos. Imposible que non houbera mortos e feridos. Como se pode recuperar tan axiña a normalidade? Ou quizais están ledas por librarse da tiranía de Gadafi? Eu penso que simplemente celebran que está vivas, aproveitando a tope o momento de atoparse, de sentir, de vivir no medio do horror. Mañá non saben que pode pasar na tolemia da guerra, talvez non teñan tanta sorte.

Dúas nenas cóllense as mans e míranse, felices de atoparse. Máis apertas e menos bombas, señores do mundo!!!

xoves, 9 de xuño de 2011

En homenaxe de Jorge Semprún

El archipiélago del horror nazi

El 11 de abril de 1945 –hace pues sesenta y cinco años–hacia las cinco de la tarde, un jeep del Ejército americano se presenta a la entrada del campo de concentración de Buchenwald.

El 11 de abril de 1945 –hace pues sesenta y cinco años–hacia las cinco de la tarde, un jeep del Ejército americano se presenta a la entrada del campo de concentración de Buchenwald.Dos hombres bajan del jeep. De uno de ellos no se sabe gran cosa. Los documentos asequibles son poco explícitos.

Está establecido, en todo caso, que se trata de un civil. Pero, ¿por qué estaba allí, a la vanguardia de la Sexta División Acorazada del Tercer Ejército norteamericano del general Patton? ¿Qué profesión ejerce? ¿Cuál es su misión? ¿Es acaso periodista? ¿O, más probablemente, experto o consejero civil de algún organismo militar de inteligencia?

No se sabe a ciencia cierta.

Está allí, sin embargo, presente, a las cinco de la tarde de un día memorable, ante la puerta de entrada monumental del campo de concentración. Está allí, acompañando al segundo tripulante del jeep.

Éste sí está identificado: es un teniente, mejor aún, un Primer Teniente, un oficial de inteligencia militar asignado a la Unidad de Guerra Psicológica del Estado Mayor del general Omar N. Bradley.

Tampoco sabemos lo que pensaron los dos americanos al bajarse del jeep y contemplar la inscripción en letras de hierro forjado que se encuentra en la verja del portal de Buchenwald: Jeden das Seine.

No sabemos si tuvierontiempo de tomar nota mentalmente de tamaño cinismo, criminal y arrogante. ¡Una sentencia que alude a la igualdad entre seres humanos, a la entrada de un campo de concentración, lugar mortífero, lugar consagrado a la injusticia más arbitraria y brutal, donde sólo existía para los deportados la igualdad ante la muerte!

El mismo cinismo se expresaba en la sentencia inscrita en el portal de Auschwitz: Arbeit macht frei. Un cinismo característico de la mentalidad nazi. No sabemos lo que pensaron los dos americanos en aquel histórico momento. Pero sí sabemos que fueron acogidos con júbilo y aplauso por los deportados en armas que montaban la guardia ante la entrada de Buchenwald. Sabemos que fueron festejados como libertadores. Y lo eran, en efecto.

No sabemos lo que pensaron, no sabemos casi nada de sus biografías, de su historia personal, de sus gustos o disgustos, de su entorno familiar, de sus años universitarios, si es que los tuvieron. Pero sabemos sus nombres. El civil se llamaba Egon W. Fleck y el primer teniente Edward A. Tenenbaum.

Repitamos aquí, en el Appeliplatzde Buchenwald, sesenta y cinco años después, en este espacio dramático, esos dos nombres olvidados e ilustres: Fleck y Tenenbaum. Aquí, donde resonaba la voz gutural, malhumorada, agresiva, del Rapportführer todos los días de la semana, repartiendo órdenes o insultos; aquí donde resonaba también, por el circuito de altavoces, algunas tardes de domingo, la voz sensual y cálida de Zarah Leander, con sus sempiternas cancioncitas de amor, aquí vamos a repetir en voz alta, a voz en grito si fuera necesario, aquellos dos nombres. Egon W. Fleck y Edward A. Tenenbaum. Así, maravillosa ironía de la historia, increíble revancha significativa, los dos primeros americanos que llegan a la entrada de Buchenwald, aquel 11 de abril de 1945, con el Ejército de la liberación, son dos combatientes judíos. Y por si fuera poco, dos judíos americanos de filiación germánica, más o menos reciente.

Ya sabemos, pero no es inútil repetirlo, que en la guerra imperialista de agresión que desencadena en 1939 el nacionalsocialismo, y que aspira al establecimiento de una hegemonía totalitaria en Europa, y acaso en el mundo entero, ya sabemos que en dicha guerra, el propósito constante y consecuente de exterminar al pueblo judío constituye un objetivo esencial, localmente prioritario, entre los fines de guerra de Hitler.

Sin tapujos ni concesiones a ninguna restricción mortal, el antisemitismo racial forma parte del códigogenético de la ideología del nazismo, desde los primeros escritos de Hitler, desde sus primerísimas actividades políticas. Para la llamada solución final de la cuestión judía en Europa, el nazismo organiza el exterminio sistemático en el archipiélago de campos especiales del conjunto Auschwitz- Birkenau, en Polonia.

Buchenwald no forma parte de dicho archipiélago. No es un campo de exterminio directo, con selección permanente para el envío a las cámaras de gas. Es un campo de trabajo forzado, sin cámaras de gas. La muerte, en Buchenwald, es producto natural y previsible de la dureza de las condiciones de trabajo, de la desnutrición sistemática. Como consecuencia, Buchenwald es un campo judenrein.

Sin embargo, por razones históricas concretas, Buchenwald conoce dos periodos diferentes de presencia masiva de deportados judíos. Uno de esos periodos se sitúa en los primeros años de existencia del campo, cuando, después de la Noche de Cristal y del pogrom general organizado, en noviembre de 1938, por Hitler y Goebbels personalmente, miles de judíos de Frankfurt, en particular, son enviados a Buchenwald.

En 1944, los veteranos comunistas alemanes se acordaban todavía de la mortífera brutalidad con que fueron maltratados y asesinados a mansalva, masivamente, aquellos judíos de Frankfurt, cuyos supervivientes fueron luego enviados a los campos de exterminio del Este.

El segundo periodo de presencia judía en Buchenwald se sitúa en 1945, hacia finales de la guerra, en los meses de febrero y de marzo concretamente. En aquel momento, decenas de miles de supervivientes judíos de los campos del Este fueron evacuados hacia Alemania central por el SS, ante el avance del Ejército Rojo.

A Buchenwald llegaron miles de deportados escuálidos, transportados en condiciones inhumanas, en pleno invierno, desde la lejana Polonia. Muchos murieron durante un viaje interminable. Los que consiguieron alcanzar Buchenwald, ya sobrepoblados, fueron instalados en los barracones del kleine Lager, el campo de cuarentena, o en tiendas de campaña y carpas especialmente montadas para su precario alojamiento.

Entre aquellos miles de judíos llegados por entonces a Buchenwald, y que nos aportaron información directa, testimonio vivo y sangrante del proceso industrial, salvajemente racionalizado, del exterminio masivo en las cámaras de gas, entre aquellos miles de judíos había muchos niños y jóvenes adolescentes.

La organización clandestina antifascista de Buchenwald hizo lo posible para venir en ayuda de los niños y adolescentes judíos supervivientes de Auschwitz. No era mucho, pero era arriesgado: fue un gesto importante de solidaridad, de fraternidad.

Entre aquellos adolescentes judíos se encontraba Elie Wiesel, futuro premio Nobel de la Paz. Se encontraba también Imre Kertesz, futuro premio Nobel de Literatura.

Cuando el presidente Barack Obama, hace unos meses, visitó Buchenwald, le acompañaba Elie Wiesel, hoy ciudadano americano. Se puede suponer que Wiesel aprovechó aquella ocasión para informar al presidente de EE UU de la experiencia de aquel pasado imborrable, de su experiencia personal de adolescente judío en Buchenwald.

En cualquier caso, me parece oportuno recordar aquí, en este momento solemne, en este lugar histórico, la experiencia de aquellos niños y adolescentes judíos, supervivientes del campo de Auschwitz, último círculo del infierno nazi. Recordar tanto a los que se hicieron célebres, como Kertesz y Wiesel, por su talento literario y su actividad pública, como a aquellos que permanecieron, sencillos héroes, en el anonimato de la historia.

Además, no es ésta mala ocasión para subrayar un hecho que se perfila inevitablemente en el horizonte de nuestro porvenir. Como ya dije hace cinco años, en el Teatro Nacional de Weimar, “la memoria más longeva de los campos nazis será la memoria judía. Y ésta, por otra parte, no se limita a experiencia de Auschwitz o de Birkenau, Y es que, en enero de 1945, ante el avance del Ejército soviético, miles y miles de deportados judíos fueron evacuados hacia los campos de concentración de Alemania central.

Así, en la memoria de los niños y adolescentes judíos que seguramente sobrevivirán todavía en 2015, es posible que perdure una imagen global del exterminio, una reflexión universalista. Esto es posible y pienso que hasta deseable: en este sentido, pues, una gran responsabilidad incumbe a la memoria judía… Todas las memorias europeas de la resistencia y del sufrimiento sólo tendrán, como último refugio y baluarte, dentro de diez años, a la memoria judía del exterminio. La más antigua memoria de aquella vida, ya que fue, precisamente, la más joven vivencia de la muerte”.

Pero volvamos un momento al día del 11 de abril de 1945. Volvamos al momento en que Egon W. Fleck y Edward A. Tenenbaum detienen su jeep ante el portal de Buchenwald. Probablemente, si tuviera muchos años menos, acometería ahora una indagación histórica, una investigación novelesca acerca de estos dos personajes, investigación que abriría el camino de un libro sobre aquel 11 de abril de hace más de medio siglo, un trabajo literario en el cual ficción y realidad se apoyarían y enriquecerían mutuamente.

Pero no me queda tiempo para semejante aventura.

Me limitaré pues a recordar algunas frases del informe preliminar que Fleck y Tenenbaum redactaron dos semanas después, el 24 de abril exactamente, para sus mandos militares, informe que consta en los Archivos Nacionales de EE UU.

“Al desembocar en la carretera principal”, escriben los dos americanos, “vimos a miles de hombres, harapientos y de aspecto famélico, en marcha hacia el Este, en formaciones disciplinadas. Estos hombres iban armados y tenían jefes que los encuadraban. Algunos destacamentos portaban fusiles alemanes. Otros llevaban al hombro “panzerfausts”. Se reían y hacían gestos de furiosa alegría mientras caminaban… Eran los deportados de Buchenwald, en marcha hacia el combate, mientras nuestros tanques los rebasaban a 50 kilómetros por hora…”

Este informe preliminares importante por varias razones. En primerísimo lugar, porque los dos americanos, testigos imparciales, confirman rotundamente la realidad de la insurrección armada, organizada por la Resistencia antifascista de Buchenwald, y que fue motivo de polémica en los tiempos de la guerra fría.

Lo más importante, sin embargo, al menos para mí, desde un punto de vista humano y literario, es una palabra de este informe: la palabra alemana panzerfaust. Fleck y Tenenbaum, en efecto, escriben su informe en inglés, como es lógico. Pero cuando se refieren al arma individual antitanque, que se denomina bazooka en casi todos los idiomas del mundo, y en todo caso en inglés, recurren a la palabra alemana. Lo cual hace pensar que Fleck y Tenenbaum, el civil y el militar, son americanos de reciente filiación germánica. Y esto abre un nuevo capítulo de la investigación novelesca que me apetecería acometer.

Pero hay otra razón, más personal, que me hace importante la palabra panzerfaust, o sea, literalmente, “puño antitanque”. Y es que yo estaba, aquel día de abril de 1945, en la columna en marcha hacia Weimar, aquella columna de hombres armados, furiosamente alegre. Yo estaba entre los portadores de bazookas. El deportado 44904, con en el pecho el triángulo rojo estampado en negro con la letra “S”, de Spanier, español, ése era yo, entre los jubilosos portadores de bazooka o panzerfaust.

Hoy, tantos años después, en este dramático espacio del Appeliplatzde Buchenwald. En la frontera última de una vida de certidumbres destruidas, de ilusiones mantenidas contra viento y marea, permítanme un recuerdo sereno y fraternal hacia aquel joven portador de bazooka de 22 años.

Muchas gracias por la atención.

Discurso leído por Jorge Semprún en la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, en Alemania.

luns, 6 de xuño de 2011

A favor de Keiko en Lima

As eleccións de Perú deixáronos imaxes coma esta. Un barrio, que non é barrio, e unhas casas que non son casas, cheos de pintadas a favor da candidata Keiko Fujimori, que tampouco era a verdadeira candidata. A 'china', que non é china, antiga primeira dama do seu pai, perdeu por moi pouco as eleccións.

Pode parecernos incrible que, despois dos delitos probados cometidos polo seu pai e o Rasputín Montesinos, a súa filla e herdeira política poida sumar tantos apoios, tantos votos. Pero miremos o que ocorre aquí, na civilizada e culta Europa: Berlusconi, Camps, Le Pen e outros moitos (sen entrar en detalles) elixidos por un pobo aparentemente non tan desesperado, non tan pobre, coma os habitantes destas casas. Canto feísmo!!!

luns, 30 de maio de 2011

En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez

Non hai moita xente que saiba que o 25 de novembro, Día da Non Violencia contra as Mulleres, fixouse en recordo das tres irmás Mirabal asasinadas pola policía secreta de Trujillo na República Dominicana. Asasinadas por ser mulleres, pero sobre todo pola súa oposición activa á ditadura de trinta e un anos que expandiu polo seu país o medo e a miseria moral (como ocorre con todas as ditaduras).

Non hai moita xente que saiba que o 25 de novembro, Día da Non Violencia contra as Mulleres, fixouse en recordo das tres irmás Mirabal asasinadas pola policía secreta de Trujillo na República Dominicana. Asasinadas por ser mulleres, pero sobre todo pola súa oposición activa á ditadura de trinta e un anos que expandiu polo seu país o medo e a miseria moral (como ocorre con todas as ditaduras).En el tiempo de las mariposas (Alfaguara) relata a vida das catro irmás Mirabal. Partindo dunha conversa coa única supervivente, Dedé, a autora, de orixe dominicano, dálle voz ás protagonistas, conseguindo unha atmosfera veraz, non só dos aspectos máis cotiás, máis íntimos, senón tamén do asfixiante réxime do Chivo, protagonista tamén dun libro de Vargas Llosa: La fiesta del Chivo.

É unha novela de mulleres, unha denuncia da propia explotación da muller e do machismo da sociedade. As Mirabal teñen a capacidade de elixir o seu destino, de rebelarse contra ‘El Jefe’, de superar ao medo, negándose a pregarse aos caprichos feudais do megalómano tirano, rachando co papel secundario que lles reservaba a tradición patriarcal. Guiadas polo exemplo de Minerva (a mariposa clandestina, que dá nome a novela), Patria e a irmá pequena, Mate, deciden unirse á loita contra a ditadura, mentres Dedé mantense á marxe, pero sempre a carón das súas irmás, apoiándoas no coidado dos seus fillos. Cada unha delas foi quen de decidir como quería vivir, con dignidade, pero non puideron sobrevivir ao terror do 'El Benefactor'.

Na novela cada irmá dá a súa propia versión dos acontecementos que viviron, desde os familiares ata os políticos. Sentimentos e actuacións políticas se suceden cun ritmo áxil que te engancha desde o primeiro momento. En ningún momento decae o interese a pesar de coñecer de antemán o dramático final. Julia Álvarez recorre a ficción de que sexan as propias irmás ás que nos relaten en detalle as súas experiencias vitais, desde a infancia ata os recordos desde o presente de Dedé, con distintos recursos estilísticos. É un libro excelente, no que a autora amosa a súa mestría para trazar caracteres e describir ambientes, cunha imaxinación desbordante pero á vez absolutamente crible. Unha novela apaixonante.

sábado, 21 de maio de 2011

La historia del sufrimiento

Gustoume moito este artigo, creo que é moi apropiado para o que estamos a vivir

GUSTAVO MARTÍN GARZO 21/05/2011

Hace apenas un mes, Jorge Moragas, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, declaraba en una entrevista: "Leí y escuché a la izquierda, y me di cuenta de que entre la igualdad y la libertad prefiero la libertad". Supongo que en este mundo lleno de injusticias algo así solo puede decirlo quien pertenece a lo que antes daba en llamarse una familia bien. Es decir, una familia respetada socialmente, cuyos miembros no han tenido problemas para elegir sus carreras o profesiones, ni por supuesto han sufrido en sus propias carnes la indiferencia o el desdén de los que todo lo tienen. En realidad, hay muy pocas familias así, pues la diferencia entre pobres y ricos, entre los poderosos y los que nada tienen no ha hecho sino crecer durante estos últimos años. Y a quien no tiene dónde caerse muerto ¿de qué le sirve la libertad? ¿Qué le diría una frágil gacela al león que poderoso y magnífico se pasea a su lado por las inmensas llanuras de África: quiero ser libre o quiero parecerme a ti?

"Hay que elegir entre la justicia y el amor. Yo no puedo, yo quiero las dos cosas", escribe Elías Canetti. Nuestra época ha hecho un mito de la libertad, pero la libertad es una palabra poco convincente. Los que nada tienen no sueñan con ser libres, sino con el fin de sus sufrimientos. Los enfermos sueñan con estar sanos, las mujeres con tener los mismos derechos que los hombres, los cojos con competir con los grandes atletas, y los que van a recoger a la puerta de las iglesias el arroz de las bodas sueñan, como Eleanor Rigby, con tiernas noches de amor. Nos gusta jugar con las palabras, pero las palabras no son nada separadas de las otras palabras. "Las palabras", escribió Maupassant, "tienen alma. La mayoría de los lectores, incluso de los escritores, solo les piden un sentido. Es necesario encontrar esa alma que aparece al contacto con otras palabras". Y el alma de la palabra libertad solo puede florecer lejos de la injusticia y el desdén. Hasta el amor sufre los efectos de estos nuevos y presuntuosos legionarios de la libertad. "Estamos a punto de quedarnos sin amor. Y nos lo van a arrebatar con el mismo argumento con el que nos lo arrebatan todo: en nombre de la libertad", ha escrito Manuel Cruz. Todos anhelamos ser libres, pero la libertad no es nada sin el reconocimiento de la radical igualdad entre los seres humanos, sin la atención a los que sufren, sin la búsqueda de lo fraterno. Se parece a la poesía. John Keats dijo que el poeta era igual a todos los hombres. Si estaba ante un rey, era un rey; si estaba junto a un mendigo, era un mendigo. La poesía postula la continuidad entre todos los seres de la creación, vive en el bosque de las analogías. Nos dice que hay un parentesco entre todo lo creado.

Octavio Paz ha escrito que de las tres palabras cardinales de la democracia moderna, libertad, igualdad y fraternidad, la más importante es fraternidad. La libertad sin igualdad genera injusticia; la igualdad sin la libertad, tiranía. Un ejemplo de tiranía son los regímenes comunistas; un ejemplo de injusticia, el feroz liberalismo económico que padecemos, y que está conduciendo al mundo a la catástrofe, ante el entusiasmo de los que no dejan de llenar sus arcas ajenos a la pregunta de dónde viene de verdad su riqueza. "La fraternidad armoniza las otras dos y nos ayuda a corregir sus excesos.Su otro nombre es solidaridad".

De las tres historias de la humanidad, la de la violencia, la de la belleza y la del sufrimiento, solo las dos primeras se escuchan. "El sufrimiento", ha escrito Adam Zagajewski, "es mudo. Quiero decir históricamente mudo. Un grito no dura mucho y no se deja perpetuar en ninguna partitura". El sufrimiento no deja ninguna huella y basta con mirar a otro lado para que sus efectos desaparezcan. Nadie cuenta la historia de los niños que se mueren de hambre, de los africanos que naufragan en las pateras, del pueblo saharaui, de las vendedoras de rosas en los arrabales de la droga, de las adolescentes mexicanas asesinadas en las fronteras de la corrupción y la perversidad. Nadie quiere escuchar su historia, porque hacerlo supondría tener que preguntarnos, por ejemplo, si tal vez pudimos hacer algo para evitar su sufrimiento, y si acaso no somos responsables de él por nuestro silencio. El alto ejecutivo que va a cobrar bonos millonarios mientras se prepara una brusca reducción de los empleados de su empresa, ¿se pregunta por el destino de todas esas familias que se quedarán sin trabajo? No, no lo hace, le basta con pensar en su libertad. Los sanos no se preguntan por las historias de los enfermos, las grandes damas por el destino de los esclavos que bajan a las minas de Sierra Leona para conseguirles los diamantes que lucirán en las fiestas, los vendedores de armas por el uso que darán a las armas aquellos que se las compran.

Como afirma José María Merino, el modelo del caballero andante ha caído en desuso. Hoy el modelo es el pícaro, el que no duda en hacer lo que sea con tal de conseguir sus propósitos. Pero los héroes de nuestra infancia no eran así. Amaban la libertad, pero sabían que esta no era nada sin el anhelo de justicia. Por eso se ponían de parte de los débiles y los oprimidos. Ellos no podían aceptar vivir en un mundo donde alguien sufriera a causa de los abusos o la indiferencia de los poderosos. Amaban la libertad, pero sabían que esta solo cobraba su verdadero sentido en un mundo desinteresado y fraterno.

El corazón de una sociedad es la ley, el de una comunidad es el amor, dijo Roberto Rossellini. La idea de una comunidad no es nada sin un proyecto común, sin la certeza de que más allá de nuestros intereses particulares hay algo delicado y eterno que compartimos con los demás. La poesía surge de esa certeza, y por eso se empeña en seguir contando la historia del sufrimiento de los hombres. Cesare Pavese dijo que era una protesta contra las afrentas de la vida. Una forma de llamar la atención sobre la tristeza, el dolor y las injusticias, pues mientras haya alguien que sufra en el mundo no somos lo que deberíamos ser.

No nos basta con ser libres, queremos ser amados. Por eso buscamos la compañía y el respeto de nuestros iguales. Puede que la poesía surja de la soledad y el ensimismamiento, pero siempre parte al encuentro de los demás, quiere no defraudarles. Sus palabras son las palabras desinteresadas. En nuestro mundo, escribe Adam Zagajewski, apenas hay lugar para palabras así, pero los grandes poetas siguen empeñados en escribirlas. Está claro que casi nadie les hace caso. "Los críticos matan a los autores. Los lectores se aburren pronto y ahogan los libros como si fueran gatitos recién nacidos Pero ¿dónde está dicho que la fraternidad es fácil? Miren, si no, la Biblia...".

Gustavo Martín Garzo es escritor.

Democracia real Xa!

Recoñezo que cando comezou esta mobilización era moi escéptico sobre o seu alcance. Segundo avanzou a semana e as acampadas se fixeron máis numerosas e decididas a miña simpatía aumentou. Onte e hoxe estiven no Obradoiro, falei con algunhas das persoas que alí acampan e agora síntome implicado con eles, aínda que, quizais pola diferenza de idade, algunhas das súas actuacións e proclamas resúltanme alleas. Desexaría que tiveran un pouco máis de radicalismo (lonxe da violencia), de 'mala follá', e que non centraran tanto as súas críticas só nos políticos.

Calquera discrepancia queda minimizada polo entusiasmo e o benestar persoal que me provocan uns mozos e mozas capaces de crear unha organización perfecta, capaces de durmir no duro chan de pedra durante días (ao principio case sen apoios), capaces de renunciar ás comodidades para loitar por unha sociedade distinta, mellor. A posibilidade dun futuro digno, dunha sociedade máis xusta depende do seu éxito. De tódolos xeitos, nunca fracasa quen segue os ditados da súa conciencia (social, por suposto). Eles nunca poderán sentirse cómplices deste sistema de merda (cada vez máis noxento) no que vivimos. E nós?

Unha lección de compromiso e de ética. Moitas grazas e moito ánimo.

venres, 20 de maio de 2011

Unha exposición imprescindible

Puiden mirar, por fin, a exposición Unha mirada de antano: Fotografía de Ruth Matilda Anderson en Galicia, na Fundación CaixaGalicia de Santiago. Encantoume, pareceume marabillosa.

A fotógrafa estadounidense traballaba para a Hispanic Society of America, que pretendía crear unha colección sobre imaxes de España. Con esa finalidade viaxou desde Nova York a Vigo acompañada polo seu pai Alfred, en agosto de 1924. Volveu en máis ocasións, realizando ata seis viaxes por España, case catorce min imaxes con notas e comentarios. Delas, cinco mil duascentas tirounas en Galicia, primeiro entre 1924 e 1925, e despois, acompañada pola fotógrafa Frances Spalding, entre 1925 e 1926.

As fotografías de Ruth constitúen un documento excepcional, tanto polo seu valor etnográfico e histórico, como polo pracer estético que provocan. Reflicten unha época hoxe perdida, pero que en moitos aspectos se estendeu ata principios dos anos setenta na Galicia rural. Eu mesmo, sentín ecos de obxectos, paisaxes e ambientes da miña infancia visitando a exposición. Son imaxes perfectamente contextualizadas grazas as notas que as acompañan e dunha extraordinaria calidade, o que non pode facernos pasar por alto o esforzo e as dificultades que tivo que pasar para viaxar con todo o seu instrumental pola Galicia dos anos vinte. Que pensarían os paisanos destes estranxeiros que chegaban as súas esquecidas aldeas e os facían protagonistas do seu interese?

Todas as fotografías, comezando polas dos propios autores, son dunha enorme elocuencia que nos fai percorrer a sala devagar, demorándonos moito máis do previsto. A planificación e a exhaustiva composición non lles fai perder nin un ápice de vida. Información e emoción súmanse nunha unidade perfecta.

Canta pobreza! Esa foi a exclamación que lles escoitei, máis dunha vez, a unha parella de persoas maiores cos que compartín a viaxe ao pasado. Si, realmente a pobreza da Galicia da época esmágate (aínda que tamén había clases). Pobreza que se reflicte nos nenos e mulleres que, e isto aumenta o seu interese, teñen un papel protagonista nas fotografías. E case ninguén sorrí, a vida era demasiado dura. Esta é a Galicia da emigración, de curas e caciques, e para coñecela, esta exposición é moito máis cun libro aberto.

Que fixemos coas nosas vilas e aldeas? Esta é a pregunta que me veu á cabeza cando observei as imaxes das vilas e aldeas, cheas de harmonía arquitectónica, fundíndose casas e paisaxe, fermosas. Gran parte dese patrimonio tirámolo ao lixo nestes anos de estúpido ‘desarrollismo’, que mágoa!

En definitiva, unha exposición imprescindible para todos os que queren saber, para todos os que queren gozar. Aínda que deixo aquí algunhas fotografías hai que velas de preto, non deixedes de facelo.

xoves, 19 de maio de 2011

Na Fonsagrada falan galego porque... son galegos!!

Este é o vídeo do IES Fontem Albei da Fonsagrada, que gañou o primeiro certame de vídeo convocado polo Correlingua co lema "Eu falo galego porque..."

martes, 10 de maio de 2011

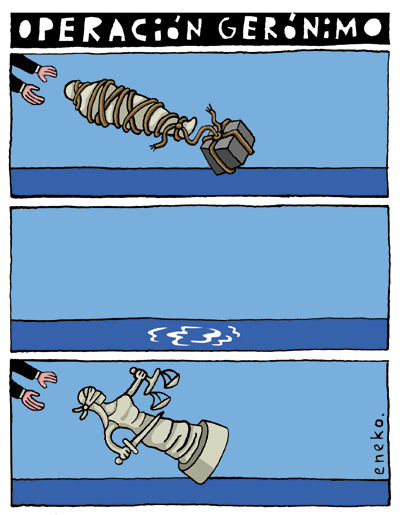

O asasinato de Bin Laden

Programa de Carne Cruda, Radio 3, do 5/5/2011 adicado ao asasinato de Bin Laden. Unha visión humana, realista, do que foi esa operación de vinganza, que incumpre todas as leis internacionais, e o que é peor, carece de todo principio de xustiza, poñendo no mesmo foxo de indignidade o terrorismo, dirixido po Bin Laden, e o terrorismo de Estado practicado polos EE UU, co aplauso do resto das democracias? do mundo libre?. E que dicir da xustificación da tortura? e da alegría pola morte dunha persoa, por moi indesexable que fose? O premio Nobel da Paz, a gran esperanza negra, tense convertido no xefe da banda de vaqueiros (que estulticia e que paradoxo chamarlle Xerónimo á execución) Canto cinismo! Que non nos convertan en ovellas! Este é o mundo no que vivimos, sabémolo, non somos inxenuos, pero tamén sabemos que outro mundo debe ser posible.

venres, 6 de maio de 2011

Josefina Villaverde: “Os rapaces non queren votar; é que son parvos?”

"A primeira vez que quixen votar non me deixaron por ser muller"

VÍCTOR SARIEGO06/05/2011 - 02:29 h.

A cabalo case entre tres séculos, Josefina Villaverde foi xa votante na Segunda República e é apaixonada da política por contaxio do seu marido, que morreu hai case corenta anos, en 1973. Agora, ela segue interesada nalgo do que moitos mozos non queren saber nada. Ela non o entende.

En quince anos, Cuntis perdeu 1.000 habitantes (de 6.000 a 5.000) e só queda xente maior. Que hai que facer para que os rapaces non marchen?

Os políticos teñen que dar traballo, facer políticas de emprego e investir todo o posible nisto, non mirar tanto para si mesmos, traballar e dar traballo... Que a xente non estea descontenta.

Vai facer campaña á súa idade?

Eu son socialista de toda a vida, pero non me gusta dicirlle á xente a quen ten que votar. Que o fagan por principios, por convencemento, con sentidiño e non por amizade ou amiguismo. Tamén con ilusión, que recorden, e sobre todo as mulleres, que antes elas non podían facelo. A primeira vez que quixen facelo non puiden por ser muller, pero si despois de 1933, na Segunda República, cando Clara Campoamor, aínda o recordo moi ben. Daquela votei a Cabanillas, que non me gustaba, pero non había outro. Agora non podo camiñar moito, dóeme unha perna, pero non é gran cousa, aínda que non o sei, porque nunca fun a ningún hospital.

De onde lle vén a paixón política?

Polo que me transmitiu o meu marido, que aínda que non desempeñaba ningún cargo por culpa da ditadura, era moi político, e moi decente, pero os tempos da posguerra e a ditadura foron moi, moi malos, durísimos. Non puido exercer publicamente, pero si cos seus. Francisco contaxioume as súas ideas, as boas (ri).

Que lle parece Rajoy?

(Con moita retranca) Aínda que estou no PSOE, gústame máis o PP... Non, en serio, é bo rapaz, moi decente, pero está metendo a pata, parece un adiantado a todo, un pouco listo.

É diferente a política de agora que a de antes?

martes, 26 de abril de 2011

Adolf, de Osamu Tezuca

Este manga cóntanos a historia de tres homes chamados Adolf, ligados pola historia da barbarie nazi. Ambientada a finais dos anos trinta e na II Guerra Mundial, entre Xapón e Alemaña. Os protagonistas son Adolf Kauffman, fillo dun nazi alemán e dunha xaponesa, e Adolf Kamil, xudeu cuxa familia se refuxia en Xapón fuxindo da persecución que sufrían en Alemaña. Ambos van á mesma escola para estranxeiros na cidade de Kobe, Xapón. De nenos son moi amigos pero todo cambia cando o primeiro marcha estudar a unha escola da elite nazi en Alemaña.

Os dous vense envoltos nunha trama de historia ficción arredor duns documentos que amosan a ascendencia xudía de Hitler.

Adolf é unha das últimas obras do chamado ‘Deus do manga’, Osamu Tezuca, publicada en 1983. No ano 2001 conseguiu o Premio á Mellor Obra Estranxeira do Salón do Cómic de Barcelona, entre outros premios. No ano 2010 a editorial Planeta-DeAgostini publicou a versión integral da obra en dous volumes.

Adolf é unha das últimas obras do chamado ‘Deus do manga’, Osamu Tezuca, publicada en 1983. No ano 2001 conseguiu o Premio á Mellor Obra Estranxeira do Salón do Cómic de Barcelona, entre outros premios. No ano 2010 a editorial Planeta-DeAgostini publicou a versión integral da obra en dous volumes.O autor viviu os horrores da II Guerra Mundial, que aquí describe, tanto en Europa como nos territorios ocupados polos xaponeses en Asia.

É unha banda deseñada monumental tanto polo seu tamaño como pola súa extraordinaria calidade. Unha vez comezada a súa lectura é imposible conter a impaciencia por coñecer como remata esta historia negra, chea de violencia, pero tamén de tenrura e de humor. Un relato de suspense ao tempo cunha lección de Historia, na que as miserias humanas máis cotiás explican un proceso histórico tan degradante como foi o nazismo. Un ritmo trepidante lévanos sen pausa desde o Berlín das Olimpiadas ao Israel de 1983. Unha denuncia dos totalitarismos, da violencia do poder, sen demagoxias nin trampas. Unha lectura obrigada.

Subscribirse a:

Publicacións (Atom)